Scheinwert in der Arztpraxis: Bedeutung, Berechnung und Optimierung

Oska Health Kommunikation Ärzte & Kliniken

Der Scheinwert ist eine zentrale Kennzahl für die wirtschaftliche Bewertung einer Arztpraxis. Er zeigt, wie viel Honorar im Durchschnitt pro Patient:in und Quartal erzielt wird. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie der Scheinwert berechnet wird und welche Möglichkeiten es gibt, ihn zu optimieren.

Was verdient ein Arzt oder eine Ärztin pro Patient:in?

Die Vergütung in der vertragsärztlichen Versorgung folgt einem mehrstufigen Verfahren:

Bundesebene (Spitzenverband & KBV): Auf Bundesebene verhandeln der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) einmal im Jahr den sogenannten Orientierungswert. Er legt fest, wie viel ein Punkt im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) bundesweit wert ist. Damit ist er die Basis für die ärztliche Vergütung.

Landesebene (KV-Regionen): Die regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) handeln anschließend mit den jeweiligen Krankenkassen die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) aus. Dabei werden regionale Besonderheiten wie Bevölkerungsstruktur oder Krankheitslast berücksichtigt.

Praxisebene: Für die einzelne Praxis hängt das Honorar davon ab, wie viele Patient:innen im Quartal behandelt werden (Fallzahl) und welche EBM-Ziffern abgerechnet werden. Der größte Teil läuft dabei über pauschalierte Leistungen.

- Hausärzt:innen erhalten vor allem die Versichertenpauschale (einmal pro Patient:in und Quartal), ergänzt durch Chronikerpauschalen und ggf. Zuschläge.

- Fachärzt:innen rechnen fachspezifische Pauschalen und Einzelleistungen ab, zum Beispiel bildgebende Verfahren, Operationen oder spezielle Diagnostik.

Weil die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) in jeder KV-Region gedeckelt ist, kommt es in vielen Regionen zu einer Abstaffelung: Ab einer bestimmten Menge sinkt der Wert einzelner „Scheine“. Genau das erklärt, warum der Scheinwert keine feste Größe ist, sondern von Praxis zu Praxis und Quartal zu Quartal schwankt.

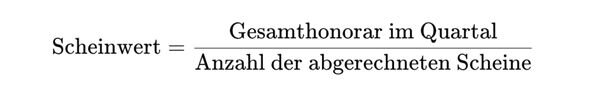

Wie wird der Scheinwert berechnet?

Der Scheinwert gibt an, wie viel Honorar eine Praxis im Durchschnitt pro Patient:in und Quartal erzielt. Er ergibt sich aus einer einfachen Rechnung:

Ein Schein entspricht dabei einem Behandlungsfall – also einem Patienten oder einer Patientin pro Quartal, unabhängig davon, wie oft die Praxis in dieser Zeit aufgesucht wird.

Der Scheinwert ist also eine wichtige Kennzahl für die wirtschaftliche Steuerung der Praxis. Er wird beeinflusst durch Faktoren wie Fachrichtung, Patientenstruktur (zum Beispiel Anteil von Chroniker:innen), regionale KV-Bedingungen und Abrechnungsdisziplin.

Fallpauschale beim Hausarzt: Wie funktioniert die Vergütung?

Wie bereits erwähnt, rechnen Hausärzt:innen den größten Teil ihrer Leistungen über Pauschalen ab, die quartalsweise pro Patient:in gezahlt werden. Dazu zählen vor allem die Versichertenpauschale und bei chronisch Kranken die Chronikerpauschale. Sie bilden die Basis des Honorars, unabhängig davon, wie oft Patient:innen die Praxis im Quartal aufsuchen.

Der Wert dieser Fallpauschale beim Hausarzt liegt im Durchschnitt zwischen 40 und 80 Euro pro Patient:in und Quartal. Hinzu kommen mögliche Zuschläge, etwa für Hausbesuche, Vorsorgeleistungen oder Impfungen. Im Schnitt ergibt sich so ein durchschnittlicher Scheinwert von rund 70 bis 80 Euro, der die wirtschaftliche Grundlage vieler Hausarztpraxen darstellt.

Durchschnittliche Fallzahlen in der Praxis

Im Durchschnitt betreuen Praxen pro Quartal mehrere Hundert bis über Tausend Patientenfälle. Die exakte Zahl hängt stark von Fachrichtung, Praxisgröße und Standort ab. Während große hausärztliche Praxen oft 900 bis 1.200 Fälle pro Quartal abrechnen, liegen spezialisierte Facharztpraxen in der Regel darunter. Zusammen mit dem Scheinwert ergibt die Fallzahl die zentrale Berechnungsgrundlage für das Quartalshonorar.

Einnahmen und Ertrag: Was Ärzt:innen wirklich verdienen

Der Scheinwert und die Fallzahlen geben Aufschluss über die Bruttoeinnahmen einer Praxis – doch entscheidend ist, wie viel nach Abzug aller Kosten tatsächlich bleibt. Je nach Fachrichtung und Standort liegt die Kostenquote (Personal, Miete, Geräte, Software,

Versicherungen usw.) häufig zwischen 50 und 70 % der Einnahmen.

Beispiel:

Eine Hausarztpraxis erwirtschaftet pro Quartal 75.000 € Honorar (1.000 Fälle × 75 € Scheinwert).

- Betriebsausgaben (Personal, Räume, Verwaltung, IT, Laborkosten): ca. 47.500 €

→ Praxisüberschuss: rund 27.500 €

Wichtig dabei: Hohe Scheinwerte bedeuten nicht automatisch hohe Gewinne. Radiologische Praxen erzielen durch teure technische Leistungen pro Fall zwar sehr hohe Scheinwerte, müssen aber auch enorme Investitionen in Geräte, Wartung und Fachpersonal stemmen. Im Vergleich können Hausärzt:innen niedrigere Scheinwerte abrechnen, profitieren aber von einer schlanken Kostenstruktur.

Wirtschaftliche Realität in Arztpraxen

Eine Analyse des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI) zeigt: Rund ein Drittel der Arztpraxen in Deutschland arbeitet wirtschaftlich nicht rentabel. Vor allem in den neuen Bundesländern sind die Einkünfte oft niedriger, obwohl Ärzt:innen dort im Schnitt mehr Patient:innen versorgen und längere Arbeitszeiten haben.

Nach ZI-Daten fließen von 100 Euro Honorar knapp 60 Euro direkt in Praxisausgaben wie Personal, Räume oder Technik. Der verbleibende Überschuss vor Steuern liegt also nur bei rund 40 Prozent. Für viele Hausärzt:innen bedeutet das, dass trotz hoher Arbeitsbelastung am Ende vergleichsweise wenig übrig bleibt: Im unteren Einkommensdrittel lag der private Monatsüberschuss teils nur bei etwa 4.000 bis 5.000 Euro – bei Wochenarbeitszeiten zwischen 47 und 65 Stunden.

Diese Zahlen erklären, warum der Scheinwert ein so entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Stabilität von Praxen ist. Er wird nicht nur von der Fallzahl beeinflusst, sondern auch von regionalen Budgets, Fachgruppenquoten und der Zahl privatversicherter Patient:innen.

Wie lässt sich der Scheinwert in der Praxis optimieren?

Der Scheinwert ist kein festgelegter Betrag, sondern ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen abgerechneten Leistungen und der verfügbaren Gesamtvergütung in einer KV-Region. Ärzt:innen haben deshalb nur begrenzt Einfluss auf den absoluten Wert eines Scheins. Dennoch gibt es Möglichkeiten, um den durchschnittlichen Scheinwert und damit das Honorar pro Patient:in zu stabilisieren oder zu steigern:

Strukturierte Abrechnung nutzen: Leistungen vollständig und korrekt über die entsprechenden EBM-Ziffern abrechnen, inklusive möglicher Zuschläge (z. B. für Chronikerbetreuung, Hausbesuche oder besondere Versorgungsprogramme).

Praxisorganisation optimieren: Durch effiziente Abläufe lassen sich mehr Leistungen im KV-System korrekt erfassen, ohne dass die Qualität leidet. Dazu gehören etwa klare Zuständigkeiten im Team oder digitale Dokumentation.

Selektivverträge und DMPs einbeziehen: Verträge mit Krankenkassen – z. B. Hausarztverträge (HZV) oder Disease-Management-Programme – werden extrabudgetär vergütet. Diese Einnahmen steigern das Gesamthonorar und reduzieren die Abhängigkeit vom gestaffelten Scheinwert.

Patient:innenstruktur berücksichtigen: Praxen mit vielen chronisch kranken oder multimorbiden Patient:innen können über entsprechende Pauschalen höhere Erträge erzielen, wenn die Leistungen konsequent abgerechnet werden.

Beispiel für die Steigerung des Scheinwerts

Behandelt eine Hausarztpraxis im Quartal 1.000 Patient:innen mit einem durchschnittlichen Scheinwert von 70 €, ergibt das 70.000 € Honorar. Durch die Einschreibung von 100 Patient:innen in ein DMP mit zusätzlichen Pauschalen von je 20 € pro Quartal erhöht sich das Honorar um 2.000 € – ohne dass der reguläre Scheinwert steigt.

Welche Rolle spielen HZV und Selektivverträge?

Für viele Praxen sind HZV-Verträge und Selektivverträge (z. B. DMPs) ein wirksames Instrument, um das Honorar zu steigern. Sie sind extrabudgetär, also nicht von regionalen Budgets oder Abstaffelungen abhängig.

Das bedeutet:

- Mehr Planbarkeit bei den Einnahmen

- Weniger Abhängigkeit vom schwankenden Punktwert

- Zusätzliche Pauschalen, die den Scheinwert indirekt aufwerten

Gerade Hausarztpraxen profitieren: Durch die Kombination von Versichertenpauschalen, Chronikerpauschalen und Selektivverträgen entsteht eine verlässliche wirtschaftliche Basis.

Fazit: Warum der Scheinwert so wichtig ist

Der Scheinwert ist eine zentrale Kennzahl für die wirtschaftliche Stabilität von Arztpraxen – aber er allein sagt wenig über den Gewinn aus. Erst in Kombination mit Fallzahlen, Kostenstruktur und Zusatzverträgen entsteht ein realistisches Bild.

Für Praxen lohnt es sich, den eigenen Scheinwert regelmäßig zu analysieren und gezielt Maßnahmen zu ergreifen: korrekte Abrechnung, effiziente Organisation und die Einbindung extrabudgetärer Vergütungen wie HZV oder DMP.

Oska Health Kommunikation Ärzte & Kliniken

Bijan leitete mehrere Jahre ein diabetologisches Schwerpunktzentrum und wechselte anschließend in die Führung einer Privatklinik. Dort verantwortete er den Aufbau medizinischer und administrativer Teams, leitete die nationale und internationale Patientenkommunikation sowie Kooperationen mit Kliniken und Fachärzten. Er studierte Medizin an den Universitäten Mainz und Homburg-Saarbrücken, bevor er seinen beruflichen Schwerpunkt in das Management medizinischer Einrichtungen verlagerte. Seine Stärke liegt im Aufbau und der Weiterentwicklung von Teams im Gesundheitssektor sowie in der Gestaltung von Kooperationen, bei denen er die Ziele und Bedürfnisse der Partner konsequent im Blick behält.